朋友问我:“要不要给孩子们看看这些触目惊心的霸凌视频,让他们懂得这时候要保护自己,及时告诉我们?”

我直截了当:其实你没资格教育他们“如何不被霸凌”,因为你就是他们最大的霸凌者。

你打他,他就会以为被打是正常的。

要知道,孩子学习“什么是可以的、什么是不可以的”,并不是靠看视频,讲道理,而是靠观察大人怎么做——特别是他们最亲近、最有权力的大人,比如父母和老师。

如果家长本身会打孩子,那他们就是孩子最早、最根本的“霸凌示范”。

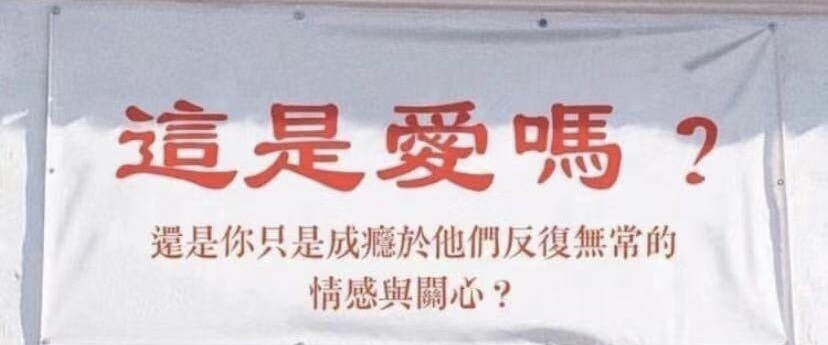

那么无论家长怎么强调“别人不可以打你”,孩子都很难理清这个逻辑——因为他们已经在现实中接受了被打是“爱”“教育”“为你好”的表达。

你一边打他,一边告诉他“别人不能打你”。可他从你这里学到的,是一句更真实的规则:有权力的人就可以随便动手打人。

而这正是霸凌的本质:强者可以肆意欺负弱者,而弱者必须保持沉默。

所以在你的暴力教育下,他们无法学会反抗,只能学会沉默、忍耐,接受一切。

身体的边界感,是靠经验感知的,不是靠说教。

孩子理解“我有权说不”“我不舒服就是界限”这类边界概念,是靠身体体验建立的。

如果父母经常忽视孩子的哭泣、挣扎、不愿意,甚至一不满意就拳脚相加,那么孩子就会逐渐学会:

“我的不愿意没用”

“说不也不会被听见”

“大人想怎样就怎样”

“边界是由有权力的人决定的”

于是孩子早早就学会了压抑自我感受,甚至开始自我洗脑,去认同施暴者,来合理化自己遭遇的痛苦。

这样长大的孩子最容易在学校成为被霸凌者。因为他们沉默不语,没有反抗能力,甚至连反抗的想法都没有。

或者,他们学着复制自己父母的权力暴力,变成一个施暴者。

血腥视频不是教育,是情绪操控。

让孩子看暴力视频,试图制造“警惕”或“让孩子记住教训”,本质上是用恐惧控制孩子的行为。

这和打孩子、羞辱孩子、威胁孩子是同一种策略:用情绪创伤来换取表面服从。

但恐惧不会教会孩子真正的判断能力,只会教会他们回避,让他们更容易惊恐。恐惧更无法增强孩子真实的内在边界感和求助能力。

真正让孩子拥有反霸凌能力的,不是恐惧教育、暴力震撼,而是在一次次的日常相处中,大人用亲身行动告诉他:

“你的不愿意值得被听见,

你的界限应该被尊重,

你有权说不,

你说不时,别人必须停下。”

只有他确信这一点,他才能相信自己值得被保护,才会站出来保护自己。

好奇怪,明明昨天制作的纪录片《江油事件》在油管上传20小时之内已经接近70万播放量了,但直接搜索“江油”或者“江油事件”都不能在推荐首页上找到该影片,必须搜索“江油纪录片”才能看到。这么高播放量还被推荐算法降权重,不知道为什么。

https://bird.makeup/users/yesterdaybigcat/statuses/1952414618288378163

刷到一套免费可商用的复古字体

一共有四种,而且是完全免费公开无需注册无任何条件点击即下的全免费字体!

作者真的是当世菩萨!

很遗憾的是这套字明明完全免费,作者自己发布的浏览量却只有几百,倒卖的二手贩子却赚得盆满钵满,这不对吧?!

总而言之我来自来水一下,希望大家都可以看看这套好看的复古字体~!

作者发布页:https://www.maoken.com/eyes/business/24549.html

(放不了那么多图,下接一下四种不同字体的单独预览页)

最近看的收纳整理视频里觉得有几个点比较有意思:

1. 整理的颗粒度不能太高,太细致就太难做到+太容易被破坏,既容易因此拖延又难以日常维持。但也不能太低,那种大箱子一盖上就直接忘了里面装着什么,或者一想到要翻半天就放弃了。最好的是贴上标签的中号筐子篮子盒子,直接往里扔就是了,刨起来也快。

2. 不要勉强自己“养成用完随手放回原处的好习惯”,养不成的。好system的要义是在你能量条最低、精神状态最差的时候能接住你。在自己最容易堆东西的地方(e.g. 门口、桌面)建立drop zone (e.g. 篮子、筐子、盒子、架子),堆满了or每周再去集中整理归位一次。而且因为这些篮子筐子盒子是portable的,可以抱着到处走,归位起来会比堆在surface(e.g. 桌面、椅子)上快&轻松很多。

3. 收纳要留下room to breath,尤其是各种craft supplies。如果塞得太紧凑、无法轻易翻动找寻浏览,人就会avoid去使用它们,然后就变成积灰而不是用来making arts。

4. 衣服收纳system、洗衣晾干system、衣橱style之间的关系比通常认知中紧密太多。我是手洗+晾干+棉质平纹布料的衬衫pants居多,因此我可以通过晾衣时候衣服不拧太干,借重力不留下褶皱来略过熨烫,但必须折衣服,因为塞一起会明显变咸菜。而Clutterbug推荐的方式是从烘干机里拿出来就直接分类挂起来or塞抽屉/筐子,适应的是以少许褶皱也没关系的T恤牛仔裤居多的衣橱。像之前有象友提到的以平纹棉麻带褶子的裙子居多的衣橱,如果是机洗system,则上面两种都不fit,可能熨烫反而最省时省事。

5. 要设计一个hierarchical的system。High traffic area要留给真正高频使用的东西、真正需要visual cue来提醒自己别忘了的东西。High traffic area的东西一多就没有足够的breath room去快捷舒适地使用它们了。什么都摆在外面只会导致满眼到处都是cues以致分辨不出哪些才是最需要的cues了(树叶淹没在了森林里)。

以前推荐过Star Hansen的一本小书Why The F*#@ Am I Still Not Organized? ( https://bgme.me/@phyllisluna/111259059341156376 )主要理念是分析clutter在自己生活中的function来设计适配自己生活的收纳方式。Clutterbug这期视频则可以说是一个具体的case study实战演练:

https://www.youtube.com/watch?v=nvU9N8fH-Is

Clutterbug的“通过'不收纳'来收纳”: https://www.youtube.com/watch?v=_m7YnKgW1Lc

另一个up更针对做手工人的各种supplies的收纳理念: https://www.youtube.com/watch?v=jcfYct-eqa0

原来“我有能力/本可以杀了你但我选择不这么做”的叙事也是在满足power fantasy ![]() 现在一切都解释得通了…………

现在一切都解释得通了…………

馬鹿なガキだったので家系図を見ながら

「うおおお!!!!セックストーナメント表だああああああ!!!!!」って大騒ぎしてた

RT ↑这个最搞笑的地方其实是,セックストーナメント是sex tournament,也就是说做爱淘汰赛(举个例子就是那种,类似16进8为8强而8进4为4强,然后半决赛和总决赛的赛制的比赛)

族谱就是做爱淘汰赛卧槽啊笑死我了

各个文化都有丰富的语言来定义自己最熟悉的事物们,比如因纽特人有大量形容雪的词(大家可能已广泛听说过这件事),2020年前后,我收集过“逡巡、踟蹰、漫游、徘徊、游荡、奔波、往来、奔走、踅、盘桓、彷徨、游转、彳亍、徂徕...”这个有“走来走去”含义的词汇系列

没有预警,就像你在现实生活中第一次遇见我