太神秘了 男导演天天拍自己的性癖有人上赶着投资 最后还搬个奖就把个人性癖变成思想潮流了

开始听痴人之爱最新一期聊哈代的《德伯家的苔丝》。主播半开玩笑地说小时候读(男作家写的)以女性为主角的世界名著常常都是类似的套路:有一个很美丽的女的(optional她还纯洁/善良/勇敢),她遇到了一个男的,她又遇到了一个男的,她可能还会再遇到一个男的,然后她悲惨地死掉了;这个异性恋的女的,为男的要死要活,最后不得好死;而那些不得好死的结局又升华了她们为爱献身的“女性气质”,让她们成为了文学史上被津津乐道的经典女性形象。除了《苔丝》,还有《巴黎圣母院》、《包法利夫人》、《安娜卡列尼娜》等等。

听得笑死,忽然联想到在艺术史课上几次提到但一直没读的Lynda Nead写于80年代晚期的Myths of sexuality: representations of women in Victorian Britain。这本书提出了一个非常有意思的观点:经常在维多利亚时期绘画中出现的堕落女性/fallen woman是一个被男性艺术家“发明”出来的形象,并非先在现实中存在然后被艺术家“捕捉到”的。“她”的出现反映了当时对于妇女可能获得更多权利、脱离掌控的anxiety、作为一种道德教化的“寓言”。“她”在画面中经常以衣着华丽的尸体形象出现,暗示death is the price for immorality。与fallen woman形象对应的是贤妻良母/angel of the house,也同样是被“发明”出来的。(此处再次有Griselda Pollock和Roszika Parker的“艺术不是镜子”论:art does not reflect women’s lives but constructs a stereotype. It is perspective, not descriptive. Moreover, art and culture reproduce patriarchy, playing an active role, rather than simply reflecting social relations.)

在这个角度上,文学和艺术还真是互相呼应手拉手。

(还有一个容易被忽略的手拉手:那些关于fallen women的绘画的target audience并不是画中经常被描绘的下层女性(包括交际花),而是中上层的人,正如我猜测哈代的《苔丝》也不是写给苔丝那个阶层的女性看的。)

了解ADHD还经历了如下心路历程:

了解到ADHD容易忘事

从小被说老了以后会得阿茨海默,原来不是,我只是ADHD!嘿嘿

继续了解

了解到ADHD患者是阿茨海默高危人群

告辞

麻烦象友如果有微博的话转转图上这位博主,或者转我这条给湖北的象友提个醒:

目前看到的最早时间大概是从1月31日起,长江湖北段沿江地区多地发生自来水污染事件,图上博主推测应该是枝江或者宜都的污染源,而官方的通报是消毒剂放多了,民用水指标一切正常。当地同样也出现了囤积桶装水的情况,而这件事在微博甚至没有词条。

看到当地人说枝江和荆州自来水气味恢复正常,武汉水开始发臭。http://m.weibo.cn/status/5130994287645345?

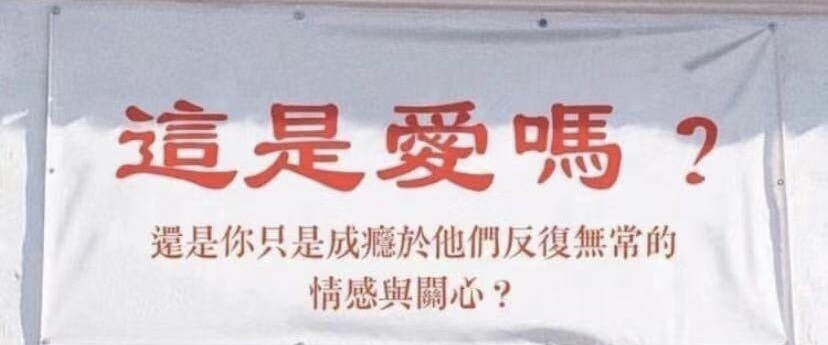

不知道象友们有没有常常觉得,自己找不到人生方向,觉得自己没有什么感兴趣的事物,缺乏探索的欲望,或者不自信、焦虑、抑郁、没来由的坏心情……等等。我想说,也许你不知道这些事情并不只是自己的问题,其实有可能与身边最亲密的朋友(或者家人)有关。

我自己就是一个这样的例子,之前我只是认为我有着生存焦虑,又懒得上班,又焦虑自己没收入……但最近发生了一些事情,重新震动了我原以为不再被亲密关系困扰的内心。近一周来我从茫然,到接受,到感恩。感谢有这样的契机让我再次审视自己,审视关系,重新发现那些本以为已经抛却的部分实际上从未离开,也第一次发现原来之前所习惯的模式也还是潜伏着对我的性格与处事的消极影响。

具体事件不便详述了。但是我这些天看了很多心理学相关的书籍,包括:《关系黑洞》《依恋三部曲之一:依恋》《苏珊福沃德经典作品集(依恋+原生家庭+执迷)》,对我整个人的帮助真的很大。

整体读下来,我感觉《关系黑洞》是偏畅销书的,给出了简单的“解题思路”和“答案”,如果你本身喜欢更简明的指导,不愿深究理论细节而是直截了当地去实践的话,我觉得你阅读这本书就足够了。

对于更多跟我一样,遇事会多想会内耗,所以才踟蹰于人生道路中的象友来说,我觉得《苏珊福沃德经典作品集(依恋+原生家庭+执迷)》会更加适合大家,因为有更多的真人案例、心路历程的说明。并且我很推荐全部读下来,而不是只挑自己认为会对自己有帮助的部分,因为不读是不知道,即使讲婚姻关系的第一部,也会谈到很多关于如何合理争取财产支配权、脱离社会后重新就业、争吵时捍卫自己立场等等问题。触类旁通,日常生活中能遇到很多类似的场景。

此外,我觉得有时间的话,这两本可以都读!至于依恋三部曲,不是它不好,主要还是太专业太大部头,对我来说比较枯燥了,没成功看完~

最后也希望大家向我推荐更多的能帮助个人成长的通识读物!谢谢~~😘

没有预警,就像你在现实生活中第一次遇见我